1. Ausgangslage

1.1 Ausrichtung der Museen

Die Einwohnergemeinde Olten unterhält – wie im Bericht „Kultur in Olten“ vom November 2004 ausführlich aufgezeigt – drei eigenständige Museen mit jeweils eigener Leitung (Konservatorin, Konservator). Sie sind aktiv in Planung, Konzeption und Realisierung von Sonderausstellungen, weiteren Bildungs- und Vermittlungstätigkeiten (Museumspädagogik, Kurse, Vorträge, Exkursionen, Führungen und Publikationen), Informationsdienstleistungen als Auskunftsstelle, Erhaltung und Ausbau der Sammlungen im Sinne des Kulturgüterschutzes, Fachdokumentation, Öffentlichkeitsarbeit und Besucherdienstleistungen.

Das Historische Museum sucht, pflegt, präsentiert und erklärt Dinge, die als Zeugnisse für die Geschichte der Stadt Olten und ihrer Region erheblich sind. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählt es die Wirtschaft und den Verkehr auf Schiene, Strasse und Wasser. Es zeigt auf, wie die Menschen die natürlichen Ressourcen benützt haben und noch benützen, und es dokumentiert die Produktion der regionalen Industrie- und Gewerbebetriebe. Hauptbestände der Museumssammlung sind:

- Objekte aus der Geschichte der Stadtgemeinde

- Material von Personen aus der Stadt Olten

- Fundmaterial von lokalen Siedlungsplätzen, Burgen und Industriebetrieben

- Geschichte der Lichttechnik (Schwerpunkt historische Öllampen)

- Kunstgewerbe (Metall, Holz, Keramik etc.) und Numismatik.

Das Historische Museum leistet einen Beitrag an die Geschichte des Kantons Solothurn und engagiert sich für den Schutz von Kulturgut und von Geschichtsdenkmälern. In Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie führt es zudem die einzige Ausstellung über die Urgeschichte des Kantons.

Das Kunstmuseum umfasst eine hochkarätige Sammlung von Werken der Schweizer Kunst vom 19. Jahrhundert bis heute von kantonaler, nationaler und internationaler Bedeutung. Einen wesentlichen Bestandteil bildet die exklusive Disteli-Sammlung. Das Kunstmuseum ist heute bestrebt, die Kunstsammlung sorgfältig, aber auch in einem unverkennbar eigenen Stil ins 21. Jahrhundert weiterzuführen. Zudem wartet es mit einem Ausstellungsprogramm auf, das sich als wesentlichen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt versteht und sowohl von regionaler als auch von nationaler Bedeutung ist. Das Kunstmuseum pflegt Kontakte und einen regen Leihverkehr mit andern Kunstinstituten des In- und Auslandes.

Das Naturmuseum setzt sich zum Ziel, auf spielerische Weise die Natur der Region sowie globale ökologische Zusammenhänge zu vermitteln. Die permanenten Ausstellungen umfassen die Bereiche Erdwissenschaften (Mineralien, Gesteine, Versteinerungen) und Zoologie (Säuger, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische). Speziell ist dabei die explizite Ausrichtung auf Olten und den unteren Kantonsteil, zum Beispiel in folgenden Bereichen:

- geologischer Aufbau von Olten und Umgebung

- Versteinerungen aus der Jurazeit: Fischsaurier vom Hauenstein und vom Born, Ammonshörner und andere Wirbellose aus Trimbach, Hauenstein und von vielen andern Fundstellen aus der Region Olten

- Versteinerungen aus dem Tertiär: Fauna und Flora von Rickenbach (internationale Referenzlokalität), Fauna von Egerkingen, Säugetierfunde vom Bau des Gösger Kanals

- Versteinerungen aus der Eiszeit: Mammut vom Bahnhof Olten, Steppenwisent von Niedererlinsbach

- zoologische Präparate wie der Wolf von Hägendorf oder die Wildkatze von Oberbuchsiten.

Die lokale und regionale Ausrichtung des Naturmuseums zeigt sich auch in den Depotsammlungen.

Die drei Museen üben eine erfolgreiche, stark beachtete Tätigkeit aus, wie die Besuchendenzahlen beweisen: Das Naturmuseum weist durchschnittlich 10’000 Besuchende pro Jahr aus (1999-2004), darunter 140 Kindergärten und Schulklassen, das Kunstmuseum über 5000 und das Historisches Museum rund 4000 Besuchende pro Jahr. Gerade das Kunstmuseum weist eine Mehrzahl von Besuchenden von ausserhalb der Region aus, die einen Beitrag an das wirtschaftliche Leben der Stadt liefern; die Ausstellungen und die in den wichtigsten Bibliotheken der Schweiz vertretenen Ausstellungskataloge werben für Olten als Kulturstadt. Eine wachsende Bedeutung und Beachtung verzeichnet in allen drei Museen der ebenfalls imagebildende Bereich der Museumspädagogik und der öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen der Sonderausstellungen.

Die drei Museen haben bestehende Nischen ausgefüllt und stimmen ihre Angebote mit den umliegenden ähnlich gelagerten Instituten ab.

Während etwa das Naturmuseum Solothurn Ausstellungen über Tiere, Pflanzen, Fossilien, Gesteine und Minerale der Region Solothurn zeigt, konzentriert sich das Naturmuseum Olten auf die Region Olten und den unteren Kantonsteil. Das zentrale Anliegen des Naturamas in Aarau sind hingegen der Lebensraum Aargau, seine Entstehung, sein heutiges Gesicht und seiner zukünftige Entwicklung. Da der Kanton Solothurn kein eigenes Naturmuseum unterhält, wissenschaftlich wertvolle Bodenfunde von Gesetzes wegen aber dem Kanton gehören, werden diese den beiden Museen in Olten und Solothurn übereignet. Diese pflegen seit langem einen guten und fruchtbaren gegenseitigen Kontakt. So produzieren sie gemeinsam Ausstellungen, tauschen Eigenproduktionen aus und stellen einander Exponate und Arbeitsgrundlagen zur Verfügung.

Das Historische Museum Olten konzentriert sich ebenfalls auf Stadt und Region Olten mit Objekten aus der Geschichte der Stadtgemeinde, Material von Personen aus der Stadt Olten und Fundmaterial von lokalen Siedlungsplätzen, Burgen und Industriebetrieben. Eine Nische besetzt es zudem mit der einzigen Ausstellung über die Urgeschichte des Kantons, der kein anderes historisches Museum mit vergleichbarer Leistungsfähigkeit besitzt.

Prioritäten setzt auch das Kunstmuseum Olten: Es geht ihm nicht darum – wie neuerdings im benachbarten Kunsthaus Aarau – die Schweizer Kunst breit zu repräsentieren. Das Kunstmuseum Olten setzt vielmehr weiterhin auf seine bisherigen Schwerpunkte, die aus Werken erstens des 19. Jahrhunderts (vor allem der grossen Disteli-Sammlung) und zweitens der klassischen Moderne bestehen, und drittens aus modernem und zeitgenössischem Kunstschaffen, das sich primär im malerisch figurativen, im gegenständlichen oder realistischen Bereich weiterentwickelt.

1.2 Räumliche Situation

1.2.1 Museen

Nachdem die personellen Ressourcen in den letzten Jahren dank einer Aufstockung der Pensenhöhe der Konservatorin bzw. Konservatoren ab 2005 von 40 auf 60% sowie mit einer Aufstockung der Stellenprozente in der gemeinsamen Museumstechnik von 100 auf 160% ab 2003 leicht verbessert werden konnten, geht es nun um die Behebung der räumlichen Defizite: Insbesondere die Museen an der Kirchgasse befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand und bedürfen einer (auch technischen) Erneuerung unter Berücksichtigung der Rollstuhlgängigkeit sowie – wie auch das Historische Museum – einer Aussenrenovation. Notwendig ist neben der Sanierung auch eine Erweiterung: Es fehlen gute Räumlichkeiten für die Wechselausstellungen und für die Sammlung des Kunstmuseums , ein multifunktionaler Raum für Vorträge, Kurse und museumspädagogische Anlässe sowie Lagermöglichkeiten für Verpackungsmaterial von Wechselausstellungen. Im Herbst 2005 wurde immerhin die bisher vermietete Wohnung im Kunstmuseum dem Museumsbetrieb zugeteilt. Ungelöst ist derzeit noch die Situation bezüglich Depoträume (zurzeit Provisorium im alten Schlachthaus sowie zahlreiche externe, nicht vollumfänglich geeignete Aussenstellen); hier steht aber derzeit eine Lösung im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Werkhofes zur Diskussion.

1.2.1 Ausstellungsräume im 10. Stock des Stadthauses

Im 10. Stock des Stadthauses bestehen Ausstellungsräume, in welchen vorwiegend der Kunstverein Olten Ausstellungen durchführt. Der 1914 gegründete Kunstverein Olten mit derzeit rund 850 Mitgliedern hat sich die Förderung der Gegenwartskunst durch Ausstellungen und Sonderveranstaltungen zum Ziel gesetzt. Jährlich tritt er mit durchschnittlich drei Ausstellungen und sechs Sonderveranstaltungen sowie mit der Herausgabe eines Kunstblattes an die Öffentlichkeit.

1.2.2 Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts und Verein der Freunde der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts

Die 1990 gegründete, seit 1997 im Disteli-Haus beheimatete private Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts umfasst Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik, Mappenwerke und illustrierte Bücher mit Schwerpunkt der Romantik (Cornelius, Hess, Koch, Miville, Overbeck, Pforr, Vogel u.a.). Der Stiftungsbestand umfasst heute rund 1800 Werke. In Verbindung mit dem im Kunstmuseum aufbewahrten Nachlass von Martin Disteli setzt die Stiftung auf dem Gebiet von Kunst und Kultur des 19. Jahrhunderts in Olten einen Akzent von internationaler Ausstrahlung. Stiftungszweck ist die Pflege und Erhaltung der ihr übergebenen Kunstsammlung und ihrer rund 800 Titel umfassenden Fachbibliothek als Depotbibliothek in der Stadtbibliothek, ferner die gezielte Ergänzung der Sammlung durch Annahme von Schenkungen und eigene Ankäufe, die Bearbeitung des Sammlungsbestandes durch Forschungsprojekte, Publikationen und Ausstellung sowie die Dokumentation des Kunstgutes für Lehre und Forschung. Die Stiftung tritt an die Öffentlichkeit mit eigenen Ausstellungen, der Organisation von Ausstellungen in Kooperation, der Gewährung von Leihgaben, wissenschaftlicher Forschung und Publikationen.

Als Förderverein der Stiftung aus dem ehemaligen Gönnerkreis hervorgegangen, obliegt dem rund 100 Mitglieder umfassenden, im Jahr 2001 gegründeten Verein Freunde der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts deren Unterstützung: Er fördert Ankäufe sowie die Fachbibliothek und begleitet die wissenschaftlichen Projekte der Stiftung. Zwecks Vermittlung des Stiftungsgutes organisiert der Verein jährlich vier bis fünf verschiedene Anlässe zu Themen des 19. Jahrhunderts: Graphikabende, Lesungen, Vorträge, Besuche von Privatsammlungen sowie Führungen durch Ausstellungen im In- und Ausland.

Die Stiftung leidet unter Raumknappheit im Disteli-Haus. Insbesondere der Depotraum stösst an seine Kapazitätsgrenzen. Die Entgegennahme weiterer in Aussicht stehender Schenkungen ist von einer räumlichen Erweiterung abhängig. Gespräche zwischen Stiftung und Stadtpräsidium wurden geführt; von Seiten der Stiftung wurde der Raumbedarf aufgezeigt, von Seiten der Stadt wurde die Bereitschaft erklärt, die Bedürfnisse der Stiftung in die Planung zur Verbesserung der Raumsituation der drei Museen aufzunehmen.

1.3 Strategische Grundlage

Der Wille zur Weiterführung der drei städtischen Museen, deren Ausrichtung und der Bedarf an räumlichen Verbesserungen wurden ausführlich dokumentiert im erwähnten Bericht „Kultur in Olten“. Im Regierungsprogramm 2005-2009 werden als Zielsetzungen neben der Lösung der derzeit unbefriedigenden Depotsituation die Bedarfsabklärung, die Standortklärung und ein Vorgehensplan für Ausbau und Sanierung der Museen genannt. Das Tätigkeitsprogramm 2006 schliesslich sieht die Standortklärung und das Aufzeigen des Raumbedarfs bis Jahresende vor.

Das von einer überparteilichen Arbeitsgruppe im Jahr 2000 vorgestellte Projekt „Chance Innenstadt“ sah ein unterirdisches Parking, eine verkehrsfreie Kirchgasse und eine Teilbebauung des Munzingerplatzes durch kulturelle und kommerzielle Nutzungen vor. Grosse andere Investitionsvorhaben (Stadttheaterrenovation, Sportstättensanierung, Werkhofneubau) haben eine rasche Umsetzung bisher verunmöglicht. Zudem haben auf der Verkehrsseite wie auch im Kulturbereich grössere, zum Teil übergeordnete Projekte (Sanierung Bahnhofbrücke, Entlastung Region Olten, Verkehrsmanagement auf den Hauptachsen, Stadttheaterrenovation etc.) ablauftechnisch wie auch kapazitätsmässig für Verzögerungen gesorgt. Nachdem im Verkehrsbereich in diesem Jahr neue Schritte unternommen werden, sollen nun auch die erforderlichen Grundlagen im kulturellen Bereich geschaffen werden. Bereits im Investitions- und Finanzplan 2005-2010 wurde aus diesem Grund die Position „Umbau Museen“ aufgenommen.

2. Erwägungen

Wie bereits dargestellt lässt sich bezüglich Ausrichtung etwa am Beispiel des Naturmuseums aufzeigen, dass die gegenseitige Abstimmung, die Vernetzung, das Besucherverhalten (jedes Museum hat seinen Einzugskreis), die steigenden Besucherzahlen sowie der Beitrag zur Standortattraktivität den Betrieb von Naturmuseen in Olten, Solothurn und Aarau auch in Zukunft rechtfertigen. Dasselbe gilt für das Historische Museum als einziges komplettes historisches Mehrspartenmuseum des Kantons, das auch die archäologische Sammlung des Kantons beherbergt, und das nationale und internationale Ausstrahlung besitzende Kunstmuseum mit seiner exklusiven, sich von derjenigen anderer Institute abgrenzenden Sammlung Schweizer Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts .

Während die Dauerausstellungen wie bereits heute auch in Zukunft einen wesentlichen Umfang einnehmen werden, soll die Bedeutung der Museen als Bildungsstätten mit Hilfe der Wechselausstellungen sowie von Museumspädagogik, Vorträgen, Workshops, Kursen etc. (derzeit bietet beispielsweise das Naturmuseum 45 öffentliche Anlässe pro Jahr an) noch verstärkt werden. Gerade für den Bereich Museumspädagogik und für die Zusammenarbeit mit den Schulen ist das Vorhandensein von Museen vor Ort von entscheidender Bedeutung.

Beim Kunstmuseum ist auch wie erwähnt zu prüfen, inwiefern die Zusammenarbeit mit der Stiftung Kunst des 19. Jahrhunderts vertieft werden kann, womöglich unterstützt durch eine räumliche Zusammenführung von Museum und Stiftung.

Schliesslich gilt es auch abzuklären, wie die künftige Nutzung der Ausstellungsräume im 10. Stock des Stadthauses aussehen soll.

Eine vergleichende Studie der Museenlandschaften in neun Schweizer Städten beurteilt die räumlichen Voraussetzungen in Olten als ideal: „Die Museen sind nicht nur alle drei im Besitz der Gemeinde und verfügen über ähnliche Strukturen, sie befinden sich auch in unmittelbarer Nähe. (...) Dies erleichtert die Schaffung gemeinsamer Empfangsräume. (...) Das Prinzip der Konzentration der Mittel schliesst auch die gemeinsame Nutzung von Lokalitäten wie Werkstätte sowie Mehrzweckraum für Anlässe, Kurse und Vorträge ein.“

3. Auftragsumfang für Vorarbeiten für die bauliche Sanierung

Es bestehen folgende Vorgaben:

- Die räumliche Neukonzipierung der drei Museen der Einwohnergemeinde Olten gilt es im Rahmen eines Gesamtkonzeptes – auch aus politischen Gründen und im Sinne einer Gleichbehandlung – gleichzeitig zu erarbeiten; allenfalls kann bei der Umsetzung eine Etappierung vorgenommen werden.

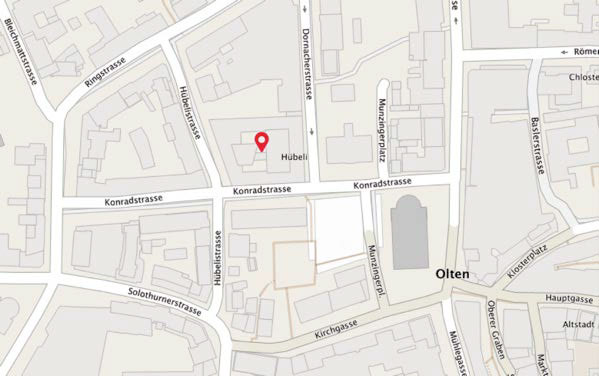

- Im erwähnten Bericht „Kultur in Olten“ wurde postuliert, dass die Einwohnergemeinde Olten weiterhin drei eigenständige Museen mit jeweils eigener Leitung an zentraler Lage im Herzen der Stadt unterhält. Aus Sicht der Stadtentwicklung soll dabei die bestehende Lage im Bereich rund um den Munzingerplatz beibehalten werden; insbesondere unter der Perspektive einer Verkehrsbefreiung des Munzingerplatzes und der geplanten Verkehrsberuhigung der Kirchgasse voraussichtlich durch die Einführung einer grosszügigen Begegnungszone, die zur Entstehung eines neuen Stadtzentrums in diesem Bereich führen könnte, können Wechselwirkungen mit neuen Aussenräumen entstehen. Zudem stellen die Museen – gerade auch an Sonntagen – eine wesentliche Attraktivierung der Innenstadt dar.

Auf der Basis dieser Vorgaben gilt es folgenden Auftrag zu erfüllen:

a. Bedarfsanalyse: Erarbeitung des (koordinierten) Raumbedarfs der drei Museen auf Grund einer Analyse der Betriebskonzepte, Einbezug der Bedürfnisse der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts und des 10. Stocks des Stadthauses, Suche nach Synergien

b. Abklärung der Eignung der heutigen Gebäude für zeit- und zukunftsgemässe Ausstellungen bzw. zur Deckung des aufgezeigten Raumbedarfs

c. Gegenüberstellung der Szenarien Sanierung/Erweiterung der bisherigen Lokalitäten bzw. Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft (Platz der Begegnung/Munzingerplatz): Vor- und Nachteile, Kostenschätzungen.

Diese Vorarbeiten sollen den zuständigen Behörden bis Ende 2006 folgende weiteren Schritte als Basis für einen Architekturauftrag erlauben:

- Definition des Raumbedarfs

- Entscheid Sanierung/Erweiterung heutige Museen vs. Neubau.

Es wurden folgende Angaben verlangt, auf Grund derer der Zuschlag erfolgen würde:

- Kurze Analyse der Aufgabenstellung des Auftraggebers, aus der Sicht des Anbieters

- Projektbezogenes Organigramm des Anbieters mit Nennung des Projektteams, dessen Mitglieder und deren Funktion

- Referenzen der Schlüsselperson/en und Referenzen über die Begleitung und Betreuung von vergleichbaren Projekten in den letzten Jahren

- Erläuterungen zum Angebot aus der Sicht des Anbieters

- Terminprogramm

- Kosten (inklusive zu erwartende Nebenkosten, Reisekosten)

4. Ausschreibungsergebnis

Mit Schreiben vom 21. März 2006 wurden vier Firmen/Personen auf Grund von Empfehlungen von Museen und anderer Institutionen zur Honorarsubmission „Vorarbeiten für die bauliche Sanierung der städtischen Museen“ eingeladen.

Das Angebot der auf Museen spezialisierten Firma Lord entspricht am besten den Vorstellungen der Auftragsgeberin:

- Die Aufgabenstellung wird exakt zusammengefasst (Lediglich bei der Fragestellung Sanierung/Erweiterung geht es nicht nur um einen gemeinsamen Servicebereich, sondern muss zusätzlich die Frage geprüft werden, ob bestehende Liegenschaften in einen Neubau verlegt werden sollen).

- Projektorganisation und Schlüsselpersonen inkl. Referenzen sind klar aufgezeigt; mit dem Projekt beauftragt werden auf Seiten der Firma Lord ausschliesslich Fachleute im Museenbereich (mit Ausbildung im Museumsmanagement).

- Der Projektverlauf mit Zeitplan liegt vor und ist nachvollziehbar.

- Die Kosten sind vollständig und enthalten auch die Neben- und Reisekosten.

Zudem wird aus der Offerte ersichtlich, dass über die Raumfragen hinaus auch Themen wie Betriebskonzepte, Finanzierung, Museumspädagogik oder Bildungsauftrag berücksichtigt werden. Überzeugend ist ferner die breite, internationale Erfahrung der Firma im Bereich Museen. Die Referenz aus Aarau, wo die Firma (mit den gleichen Personen) nach der inhaltlichen Neukonzeption des Stadtmuseums auch mit der Vorbereitung der Architekturausschreibung und Teilnahme an der Jury beauftragt wurde, deutet darauf hin, dass sich die Grösse der Firma auch in kleinere Projekten nicht negativ auswirkt. Dr. Martin Pestalozzi, Leiter des Stadtmuseums, bezeichnet die Firma auf Anfrage denn auch als „unbedingt empfehlenswert, wenn man Nägel mit Köpfen machen will“. Die räumliche Distanz habe auf die Zusammenarbeit keinen Einfluss gehabt, die Fachleute seien insgesamt sechsmal vor Ort gewesen; die relativ hohen Kosten seien dank der ausgezeichneten Arbeitsergebnisse bei einer baulichen Umsetzung rasch wieder eingespart.

Die Direktion Stadtpräsidium beantragt deshalb der Firma Lord Cultural Resources Planning & Management GmbH, Berlin, den Auftrag für die Raumbedarfsanalyse für die Museen der Stadt Olten zu erteilen. Die Sanierung der Museen wurde im Finanz- und Investitionsplan 2006-2011 erwähnt, aber noch ohne konkreten Betrag, da die Auswirkungen noch unbekannt bzw. nicht abschätzbar waren. Der Stadtrat nahm zudem die Zielsetzung „Standortklärung Museen, Aufzeigen des Raumbedarfs“ in sein Tätigkeitsprogramm 2006 auf. Nachdem aber im Budget 2006 keine Kosten für die geplante Raumbedarfsanalyse vorgesehen sind, sind die nun anfallenden Kosten in der Höhe von 50'000 Euro als Nachtragskredit zu Lasten Investitionsrechnung 2006 zu bewilligen. Der Betrag wird als maximales Kostendach bewilligt. Die Frage einer allfälligen Mehrwertsteuer wird von der Direktion Finanzen und Informatik derzeit noch abgeklärt.

Die Baudirektion, die Direktion Finanzen und Informatik sowie der Rechtskonsulent wurden für die Erarbeitung dieser Vorlage beigezogen. Ebenso wurde das Einverständnis des Präsidenten der Museenkommission für die Vergabe an die Firma Lord eingeholt (Mail vom 17. Mai 2006).

Beschluss:

1. Der Auftrag für die Raumbedarfsanalyse für die Museen der Stadt Olten wird der Firma Lord Cultural Resources Planning & Management GmbH, Berlin, mit einem maximalen Kostendach von 50'000 Euro (bei Kurs 1.56 Fr. 78'000.-) vergeben.

2. Ein Nachtragskredit in der entsprechenden Höhe wird zu Gunsten Investitionsrechnung 2006 bewilligt.

3. Die Direktion Stadtpräsidium wird mit dem Vollzug beauftragt.